争议中药注射剂:致死案例频发、部分或将淘汰 曾年销千亿

资料图

【资料来源于红星新闻、界面新闻、健识局、新京报、中国新闻周刊、环球网】

近日,国家药监局官网发布《关于进一步推进药品上市许可持有人加快开展中药注射剂上市后研究和评价工作的公告(征求意见稿)》,提出“主动评价一批、责令评价一批、依法淘汰一批”,明确要求淘汰一部分中药注射剂品种。

数据显示,中药注射剂的医保使用限制,影响了中药注射剂品种在公立医疗机构的销售额——由2016年的最高峰1021亿元下降至2022年的472亿元。2024年,中药注射剂销售额下滑至约430亿元,2025上半年继续下降11.71%。

在惊人的销售成绩背后,中药注射剂的安全性和有效性一直备受争议。在每年的《国家药品不良反应监测年度报告》中,中药注射剂带来的不良反应频频被点名,2024年数据显示,中药所致不良反应占12.1%,其中注射剂不良反应占24.6%。

其中,2006年出现使用鱼腥草注射液致死事件。当年6月,国家药品不良反应监测中心共接到鱼腥草注射液不良反应报告5488例,严重药品不良反应258例,死亡44人。随后,鱼腥草注射液被当即停售。此后,刺五加注射液、茵栀黄注射液、生脉注射液、红花注射剂、喜炎平注射液也都因为一系列使用安全问题引发过风波。

明确提出“淘汰令”

中药注射剂监管将再加强

10月9日,国家药监局、国家卫健委、国家中医药局三部门联合就《关于进一步推进药品上市许可持有人加快开展中药注射剂上市后研究和评价工作(征求意见稿)》公开征求意见。此次发文,被业内视为中药注射剂再评价工作迈出历史性的关键一步。

展开全文

根据《征求意见稿》,此次针对的是2019年《药品管理法》实施前已上市的中药注射剂,要求药品上市许可持有人加强对已上市产品的持续管理,依法主动开展上市后研究和评价,研究与临床疗效相关的物质基础和作用机制,获得完整和充分的数据,进一步确证已上市中药注射剂的安全性和有效性,提高质量可控性,并围绕临床价值综合评价产品的获益/风险。

据红星新闻报道,本次《征求意见稿》最引人关注之处在于,监管部门明确提出“淘汰令”——对未按照国家药监局责令要求或者未按照审评意见开展上市后研究和评价的中药注射剂品种,药品监督管理部门依法采取不予再注册、注销药品注册证书等措施。

中药注射剂是中国医药史上的特殊产物,是战争时期缺医少药的情况下被逼出来的发明创新。经过几十年的发展和研究,这个品类已经相对固定和成熟,但依然无法彻底解决中药自带的无效成分、有害成分等问题。因此每隔几年,中药注射剂都会引发网络上的“存废之争”。

一直以来,中药注射剂都受到国家的严格监管。2017版《国家医保药品目录》首次对中药注射液严格限制使用规范,26个中药注射液品种限二级以上医院使用,部分还附加病症限制。2022年1月,国家药监局发布公告,注销莲必治注射液的药品注册证书,成为首个被国家药监局发文停止产销的中药注射液。根据公告,国家药监局对莲必治注射液开展了上市后评价,该决定也是经评价后的结果。

不良事件曾多次发生

有患者输液2小时后死亡

红星资本局梳理了2017年至2024年的《国家药品不良反应监测年度报告》发现,中药注射给药不良反应占比呈现下降趋势,在中药不良反应/事件报告中,注射剂占比分别为54.6%、49.3%、45.5%、33.3%、27.5%、24.8%、25.9%、24.6%。

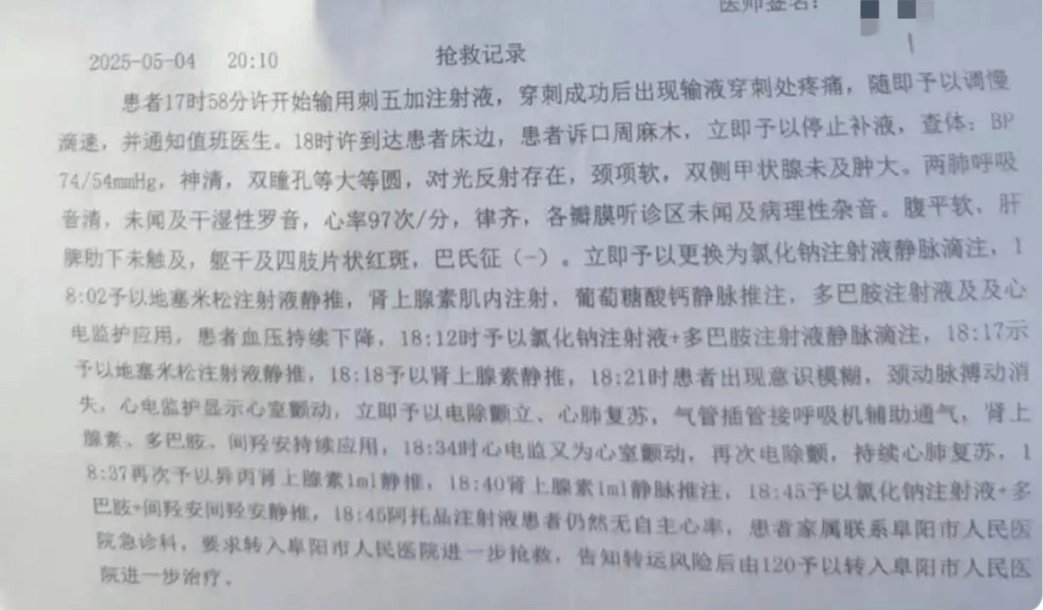

据新京报5月6日报道,安徽阜阳的李先生反映,其父亲因头晕前往阜阳市中医医院就诊,在接受刺五加注射液治疗后不久,出现意识模糊等症状,最后经抢救无效死亡。从开始输液到抢救无效死亡仅约2小时。

结合病历抢救记录,上海市东方医院药剂科主任药师翟晓波对“医学界”分析,“患者大概率是发生了由中药注射剂引起的过敏性休克。”

抢救记录,图源:新京报

记者检索发现,刺五加为中药注射液,2018年国家药品监督管理局发布文件称,应在刺五加注射剂原说明书中增加:本品不良反应包括过敏性休克,应在有抢救条件的医疗机构使用,使用者应接受过过敏性休克抢救培训,用药后出现过敏反应或其他严重不良反应须立即停药并及时救治。

刺五加注射液说明书中显示:用药前要认真询问病人的过敏史,对过敏体质者应慎用,如确需使用应注意监护。此外,静脉滴注每20毫升药液溶媒不应少于100毫升。

2023年5月,一名患者在太原市第三人民医院治疗肝功能异常时,因输注痰热清注射液后发生输液反应导致死亡。家属质疑,在患者肝功能异常、存在过敏史的情况下,医生违规用药导致死亡。

彼时,患者家属曾找到太原市卫健委要求鉴定死因。而由太原市卫健委委托的河北医科大学法医鉴定中心出具的鉴定意见书显示,该患者符合输注痰热清后发生输液反应导致死亡。

2018年5月29日,国家药品监督管理局发布公告,要求柴胡注射液更改说明书,增加警示语和不良反应项,并在禁忌项下列出儿童禁用。而在此前,柴胡注射液作为退烧针在儿童发热治疗中被普遍应用。

除了应用最久的柴胡注射剂产生不良反应外,2006年,鱼腥草等7种中药注射剂发生了严重的不良事件,甚至造成了死亡。据《广州日报》报道,当年广州艺术圈有个小有名气的艺术家,于47岁不幸逝世,而就在他离开人世间的那个早上,他还只是感觉有点喉咙痛、发烧,然而在医务所注射了鱼腥草药剂后,他再也没有走出来。

同年,在湖北汉阳,一名3岁幼童在静脉滴注鱼腥草注射液后离开了人世。自1988~2006年,国家药品不良反应监测中心共收到有关鱼腥草和新鱼腥草钠等7种注射剂的不良反应5000例,严重不良反应222例,死亡35例。6月1日,原国家食品药品监督管理总局发出了暂停鱼腥草注射液等7类注射液的通知。

2008年,云南红河哈尼族彝族自治州有6名患者注射了标示为黑龙江省完达山制药厂生产的两批刺五加注射液,产生了严重的不良反应,其中有3位患者死亡。而在2005年权威杂志《中国药事》的核心期刊上就已经发表了关于完达山刺五加不良反应的论文,其中提到了有96例不良反应的例子。

2009年,双黄连注射液发生不良事件,产生死亡案例。

曾年销20亿!不止一起患儿死亡事件

这款中药注射剂6岁以下儿童禁用

据中国新闻周刊报道,3月13日,国家药监局发布公告,基于药品不良反应评估结果,决定对一款备受争议的中药注射剂——炎琥宁注射剂的说明书统一修订。近些年,国内出现不止一起使用炎琥宁注射剂等药物后,患儿最终死亡的事件。

炎琥宁注射剂主要由穿心莲提取物(穿心莲内酯)经过酯化、脱水、成盐等工艺精制而成,临床上用于治疗病毒性肺炎和病毒性上呼吸道感染。此次修订涵盖注射用炎琥宁、炎琥宁注射液及炎琥宁氯化钠注射液等剂型,所有生产企业需在6月4日前完成修订,并向省级药品监督管理部门备案。

此次说明书修订要求中,特别增加了黑框警示语,强调该药物可能引发严重过敏反应,包括过敏性休克,严重者可导致死亡。此外,在“禁忌”项中明确规定:6岁及以下儿童、孕妇、对本品及所含成分过敏者禁用。

2021年,家住山东省临沂市平邑县的一名2岁女童,因疱疹性咽峡炎住院治疗,该患儿先后用了“注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠”“炎琥宁注射液”“维生素B6注射液”“利多卡因注射液”等多款药品后死亡。另据媒体报道,2023年,黑龙江林口县一名32月龄女童在当地县人民医院静脉注射头孢唑肟、炎琥宁、阿奇霉素等治疗后死亡。

此次说明书修订的一个关键点是,明确规定6岁以下儿童禁用炎琥宁注射剂。值得注意的是,在此之前,这款药物已在临床应用数十年,儿童患者一直可以使用,说明书仅提示“小儿酌减或遵医嘱”,并未有明确的禁用年龄。

据《财新》援引米内网数据,2019年,炎琥宁在城市的公立医院年销售额达到6.9亿元,在县级公立医院、城市社区卫生中心、乡镇卫生院的年销售额甚至达到14.3亿元,累计21.4亿元。2020年,全国范围内,炎琥宁的销售额腰斩为11亿元,2023年回升至12.3亿元。

中药注射剂市场规模持续下滑

业内人士:“淘汰令”有利于产业升级

米内网数据显示,中药注射剂的医保使用限制,影响了中药注射剂品种在公立医疗机构的销售额——由2016年的最高峰1021亿元下降至2022年的472亿元。2024年,中药注射剂销售额下滑至约430亿元,2025上半年继续下降11.71%。

分品类来看,2023年,心脑血管类、呼吸系统类和抗肿瘤类三个品类合计占据了中药注射剂总销售额的94%,其中心脑血管类占比超过六成。此外,国内的中药注射剂产品中,不少属于独家产品。

受多重因素影响,中药注射液也面临着行业洗牌。

近日,阳光诺和中药事业部副总经理陈杰在接受界面新闻记者采访时提出,国家要求加快中药注射剂上市后研究和评价工作,首先可能会引起一些市场规模有限的品种主动退出,有利于开展优胜劣汰;其次,选择开展中药注射剂上市后研究和评价的药企,也有望给中药注射剂带来新的科学证据,促进产业升级。

业内媒体:中药注射液正在绕过医保局的用药限制

据行业媒体健识局报道,8月5日,内蒙古自治区医保局发布《关于优化一级及以下医疗卫生机构医保用药规则的通知》。

通知指出,通过上级医院互联网医院的电子处方流转到卫生院、社区中心、卫生室、社区站的,可以使用目录里的药物,不受医院级别限制;县域医共体内部,一级医疗机构不受国家药品目录中“限二级及以上医院使用”条件限制。

一级医疗机构指社区卫生服务中心、乡镇卫生院等基层医疗卫生机构。出于用药安全考虑,国家医保目录不允许这类医疗机构使用注射用重组人脑利纳肽,以及血塞通注射液等50个中药注射液产品。

截图自公众号“健识局”

内蒙古打破了基层医院的医保用药限制,这在全国还不多见。

医改专家徐毓才告诉健识局:过去,医保对基层用药施加限制,弱化了基层能力。内蒙古医保局这个规定具有“突破性”,值得各地学习。

健识局翻遍医保目录发现,用药限制主要针对的是中药注射液。

自2006年的鱼腥草注射液致死事件起,中药注射液的质量问题屡屡成为社会关注焦点。国家下决心整治,对策是在2017版医保目录中,首次限制中药注射剂的使用条件:26个中药注射剂品种只能二级以上医院使用,部分还附加病症限制。

这份名单不断增加,目前已有50个中药注射液上榜,包括双黄连注射液、喜炎平注射液、血塞通注射液等常见品种。

三甲医院能更好地管理用药不良反应,放到基层医院可能就处理不了突发状况。而且三甲医院中药注射液用的少,这种报销端的约束,实际是减少中药注射液临床使用的经济手段。

上海市东方医院药剂科主任药师翟晓波就曾在采访中表示,“在有明确的治疗手段的情况下,非必要应尽量避免使用中药注射剂。”

但是,近年来分级诊疗开始大力推进,基层医院承接了更多的患者,中药注射液的用药限制却没改过,这让基层医院很是难办。

健识局发现,不少地方医保局都收到过取消“限二级医疗机构使用”的建议提案,但因为国家医保局层面没松口,地方医保部门只能回复:“医保药品目录的调整事权在国家医保局”,地方上无权干涉。

贵州省医保局提出过替代方案,按照“成分一致、功能主治相同”的原则在药品目录中对应遴选出了可以报销的替代性药品,比如用双黄连片代替双黄连注射液,丹参片代替丹参注射液,清开灵片代替清开灵注射液等。

评论